Kommaregeln auf die Schnelle

In der deutschen Sprache setzt man das Komma in erster Linie nach grammatikalischen Regeln; seit der neuen Rechtschreibung gibt es aber viele Fälle, in denen das Setzen optional ist. Vorgesehen ist das Komma

- bei Aufzählungen

- bei dem Satz nachgestellten Zusätzen

- zum Abgrenzen von Nebensätzen

- beim Gliedern zum Beispiel von Datumsangaben und von Partizip- und Infinitivgruppen

- bei Nachschüben

Das Dezimalkomma, also das Komma als Dezimaltrennzeichen, kommt zum Beispiel bei Preisen vor.

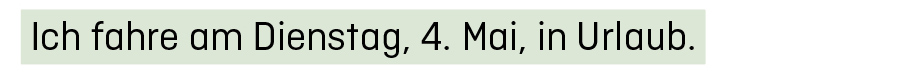

Das Komma im Einsatz

Grundsätzlich setzt man das Komma ohne Zwischenraum direkt nach dem letzten Buchstaben. Auch in der französischen Sprache, in der man viele Satzzeichen mit einem Zwischenraum nach dem letzten Zeichen platziert, steht es direkt am Buchstaben.

Ersetzt wird das Komma je nach Inhalt hin und wieder vom Gedankenstrich. Man bevorzugt den Gedankenstrich dann, wenn in der gesprochenen Sprache eine Pause verdeutlicht werden soll und das Komma nicht stark genug wirkt.

Form und Stand des Kommas

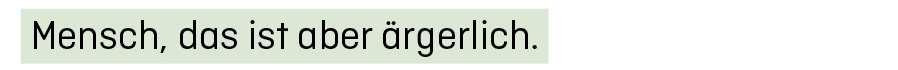

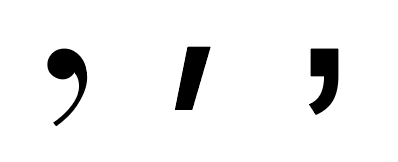

Die Form des Kommas ist identisch mit der des Apostroph. Es erinnert also je nach Schriftart an eine 9 wie zum Beispiel bei der Didot. In vielen Schriften neigt es sich von rechts oben nach links unten, wie zum Beispiel bei der Titillium. Alternativ steht es – wie zum Beispiel bei der Arial – auch senkrecht, und nur das Ende erhält eine leichte Rundung.

Verschiedene Kommata-Formen in verschiedenen Schriften:

die Didot, die Titillium und die Arial.

Die vertikale Ausrichtung erfolgt an der Grundlinie. Bei einer Tropfenform liegt der obere runde Teil des Tropfens direkt auf der Grundlinie, und von dort führt der Bogen von dort nach unten weg. Nicht tropfenförmige Varianten wachsen von der Grundlinie aus in etwa gleich nach oben und unten.

Schreibregeln in der Mikrotypografie

Teil 1: Mikrotypografie: Grundlagen der Schreibregeln

Teil 2: Gedankenstrich

Teil 3: Anführungszeichen

Teil 4: Apostroph

Teil 5: Semikolon

Teil 6: Klammer

Teil 7: at-Zeichen

Teil 8: Scharfe S

Teil 9: Fragezeichen

Teil 10: Ausrufezeichen

Teil 11: Paragrafenzeichen

Teil 12: Copyright-Zeichen

Teil 13: Gradzeichen

Teil 14: Komma (dieser Artikel)

Bildquelle: Arina Kumysheva via Shutterstock.com